“蝉蜕尘埃外,蝶梦水云乡” 这是北宋词人张孝祥泛舟湘江时写下的句子。意境清远,恰似我心底对湖南那片水土最初的朦胧向往。前段时间,我们有幸参与学校组织的湖南研学。在此期间,我们往返于长沙、韶山两地,流连于乡村、城市之间,见证传统文化和现代社会的融合与碰撞,闲步湖湘,展望未来。

第一日:束装就道,越岭向湘

正午阳光正好,南国的风难得带着一丝温存,不似往常那般灼热。整个年级的学生、带队老师及相关人员坐大巴前往深圳北站,乘坐高铁去长沙。到达北站的时间将近十二点半。

△深圳北站远景

△深圳北站远景

在一个多小时的候车之后,我们一行终于坐上了高铁。复兴号的涂装非常亮眼,充满了现代科技感。由此不难观之,学校在出行方面充分照顾了学生,选择高铁而不是绿皮火车,学生有了更加良好的出行体验,节约了更多时间,也见证了我们国家这一领域的发展,可谓一举多得。

登车前我边走路边拍了几张列车的图片,上面的两张是比较清楚的。

上车后,我坐在窗边,欣赏窗外的风景。从珠江下游的冲积平原到粤北喀斯特地貌,从湘南丘陵到湘北平原,沿途的美景是不够看的。在行经广州北面时,天空下起了雨,车窗被雨水描摹出朦胧的线条,远方的江面(或许是珠江的某条支流吧)笼罩在烟雨之中,几艘驳船静默地泊着。烟雨蒙蒙中,竟真有点身处江南水乡的感觉了。

之后,我们经停韶关、郴州、衡阳等地,一共花费约三个半小时到长沙。

三个半小时,高铁由南往北,穿越数百公里。傍晚抵达长沙南站,现代化的气息再次扑面而来。坐上大巴,幸运地占据前排,得以更开阔地观察这座初次见面的城市。华灯初上,车流如织,高楼林立。夜渡浏阳河时,导游和我们轻松地聊着天,谈到了“我欲因之梦寥廓,芙蓉国里尽朝晖”这句词,身为语文老师的班主任也背诵一首《沁园春·长沙》,以助余兴。当此刻,河水在灯光下泛着粼粼波光,窗外的夜景亦似深圳,身在他乡,心在故乡。最终,我们在邻近黄花机场的酒店下榻,城市边缘的宁静与白日的喧嚣形成对比,为这奔波的第一日画上句点。身体虽有些疲惫,内心却因即将展开的探索而充满期待。

第二日:熔古铸今,湘水流长

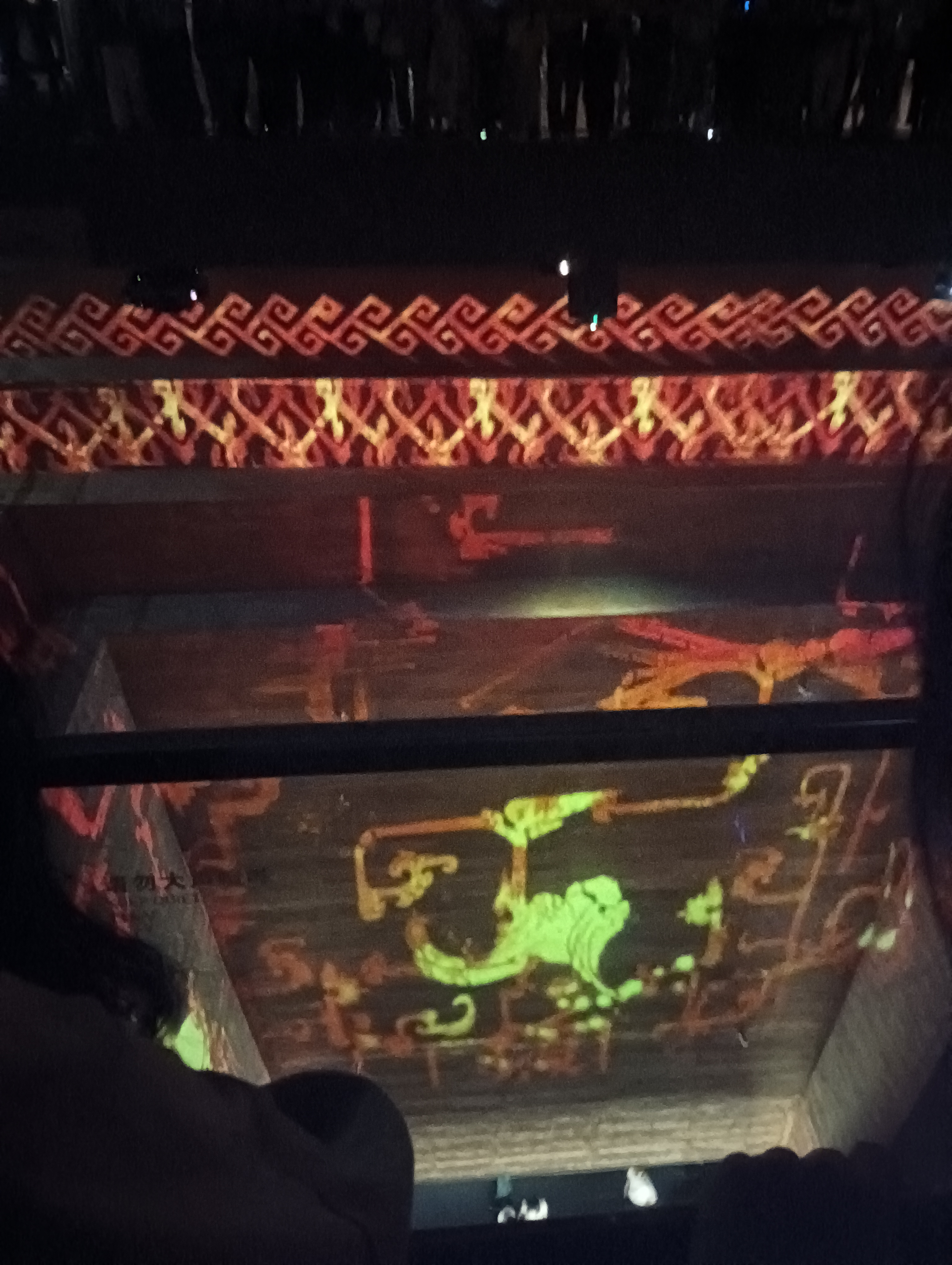

清晨的长沙,带着南方特有的湿润空气。我们重返城区,首站即是湖南省博物馆。这里的镇馆之宝,马王堆汉墓的出土文物当之无愧。站在深邃的墓坑复制模型前,等待着每半小时上演的灯光秀,人群的低语和期待的目光交织在一起。灯光秀里,光影在坑壁上流动,幻化出两千年前的服饰纹样、帛书上的神兽祥瑞,带着某种宗教般的庄肃与神秘,令人在惊叹之余,感受到历史的重量与生命的渺小,加之以若隐若显的威慑力。

望着眼前十余米深的地宫,想起安眠于其中的辛追夫人,以及薄如蝉翼、轻若云雾的素纱襌衣,不禁感叹古人智慧的精妙与对“不朽”的执着追求。

午后,我们跨过湘江,奔赴岳麓山下的湖南大学与岳麓书院。湘江的水沉稳而开阔地流淌着,千年文脉,传承不息。湖南大学这所“千年学府”,没有围墙阻隔,红砖建筑掩映在绿树浓荫中。校门口,几位穿着学士服的毕业生正在合影留念,给学府增添了青春的气韵。

步入岳麓书院,一眼便望见“惟楚有材,于斯为盛”八个大字。书院里,古木参天,遮天蔽日;碑刻林立,字字珠玑。行走在青石板路上,抚摸着历经风雨的梁柱。作为一个在“文化荒漠”长大的“不谙世事”的“祖国花朵”,我似乎在此刻感受到了历史的纵深之感,得以与古代先贤共情。

沿着屈子祠旁的小径拾级而上,便来到了爱晚亭。据说杜牧曾豫游于此,且唐伯虎有一首诗提到过爱晚亭。亭子本身古朴典雅,四周绿意盎然。我试图想象唐寅或是杜牧在此的意境,只是,周围游人如织,或许现代人在斯处似乎难以体会到那时唐寅悠然自得的意境了。

我画蓝江水悠悠,爱晚亭上枫叶愁。 秋月溶溶照佛寺,香烟袅袅绕经楼。

傍晚的太平老街之行,则更直接地将这种古典与现代的对立和统一摆在我们面前。作为“长沙古城保留原有街巷格局最完整的一条街”,它理应是探寻城市记忆的最佳场所。然而,放眼望去,标准化的仿古门面,千篇一律的小吃与纪念品,震耳欲聋的音乐,让这条老街更像是一个巨大的、热闹的消费市集。那些精美的麻石路面、旧时的商号遗迹,几乎被淹没在商业化的浪潮中。当然,理性地说,我肯定不会排斥商业,我只是惋惜它也没能幸免于全国古城古镇商品化、同质化的弊病,少了许多人文气息,逛来索然无味。旁边的贾谊故居在鼎沸人声中,反而显得有些“格格不入” 。那么,在现代化和商业化的浪潮下,我们该如何守护那些沉淀着文化记忆的“老地方” ?如何在满足现代人休闲需求的同时,不让它们失去本真的东西?这正是我们需要面对和探索的课题。尽管如此,太平老街的“黑色经典”臭豆腐,确实名不虚传,也算是我在喧嚣中寻得的一点“长沙味道”。

第三日:躬耕乐道,红土情深

第三天,我们从长沙南下韶山。近三个小时的车程,窗外的景致渐渐由城市的高楼变为连绵的田野和起伏的山峦。穿陵谷,通莽原。渡江水,越荒山,我们抵达的目的地是位于黄田村的研学实践基地。

从长沙去韶山。经过约三个小时的车程,到达位于黄田村的研学实践基地,和领队的农户会面,之后去水田捕鱼、插秧,随后前往农家就餐。地道的农家菜,食材新鲜,滋味朴实,饱含着乡土的温情。饭后在村中漫步,黄田村环境清幽,道旁几株不知名的野花自在地绽放,鲜艳的明黄点缀着绿意,展现着一种不事雕琢的、蓬勃的生命力。

下午,一行人怀着崇敬的心情,参观韶山毛泽东同志纪念馆和故居,了解毛主席领导中国人民完成反帝反封建的历史任务、建立新中国、发展社会主义的光辉历史。纪念馆内,详实的史料和珍贵的文物将波澜壮阔的革命岁月铺陈开。毛主席领导中国人民争取民族独立、人民解放的奋斗历程,在这里得到了生动地展现。走出纪念馆,来到主席故居。那是一栋典型的南方农家建筑,坐落在一片清雅之地,门前半亩方塘,荷叶田田,背后青山环抱,有“重湖叠巘清嘉”之韵味。很难想象,就是从这样宁静、甚至有些平凡的农家院落,走出了深刻改变中国乃至世界历史进程的伟人。

在故居附近,我偶遇了两位初中时的同窗。他们也在参加另一所高中的研学活动。他乡遇故知,分外亲切。我们短暂交流了彼此高中一年来的学习生活,分享着进入人生新阶段的感受与变化。时光的流逝和地域的阻隔,并未冲淡昔日之情,反而让此刻的重逢更显珍贵。我们合影留念,互道珍重,尽欢而别。

夜幕降临,我们在韶山观看了大型实景演出《中国出了个毛泽东》。演出的场地极为开阔,据说其轮廓是依照中国地图的形状设计的,我在手机地图应用上竟真的能辨认出来,此设计本身就足够震撼。当灯光亮起,音乐响起,实景的山水、演员的演绎、炫目的光影特效交织,构成一幅宏大的历史画卷。演出以一种极具冲击力的方式,再现了中国革命的关键时刻和领袖人物的成长轨迹。现场实景如下图所示。演出的灯盏光彩夺目,很是让人震撼。

晚上住宿在灰汤的一家酒店。

第四日:湘水北去,橘洲寄情

第四日,我们再次返回长沙。上午的行程是参观湖南第一师范学院(旧址),毛主席的母校。红墙围绕,绿树成荫,这座承载着光荣革命传统的学府,依然保持着庄重而朴素的学风。漫步其中,仿佛能感受到当年那群风华正茂的年轻人,在此立志救国、探索真理的热情与抱负。

下午,我们登上了橘子洲。湘江从城市中心穿流而过,而橘子洲静卧江心。我们乘坐小火车,从洲北一路向南,直抵橘子洲头。学校安排了全年级师生在此拍摄大合照。趁着等待的间隙,我和几位同学在江边闲逛。湘江这段流速较缓,水面较宽。站在江边看江水南下、百舸争流,也不失为一种乐趣。

湘江水流到这里,似乎变得格外开阔而从容。江面宽广,水流舒缓,偶有船只驶过,划破平静的水面,留下长长一道波纹。站在这里,眺望对岸的城市天际线,感受着江风的吹拂,心中不由得涌起一股开阔之气。

北宋词人张孝祥有词赞曰:

濯足夜滩急,晞发北风凉。吴山楚泽行遍,只欠到潇湘。买得扁舟归去,此事天公付我,六月下沧浪。蝉蜕尘埃外,蝶梦水云乡。

制荷衣,纫兰佩,把琼芳。湘妃起舞一笑,抚瑟奏清商。唤起九歌忠愤,拂拭三闾文字,还与日争光。莫遣儿辈觉,此乐未渠央。

我很喜欢这首词中带有的那种在苏轼的阔达豪迈和李清照的清新雅逸词风之间的,清高闲远的意境。虽然此刻并非“夜滩急”,亦无“北风凉”,但那种摆脱尘世纷扰、在山水间寻求精神自由与高洁的意境,却跨越千年。这片水云乡,确有让人暂时忘却俗务、心生蝶梦之感。

在拍摄完合照之后,我们前往北面的毛主席青年艺术雕像。雕塑目光如炬,恰似主席“指点江山,激扬文字”的气概。

晚些时候,出乎意料地,我们又回到了韶山附近,参加一场篝火晚会。夜幕沉沉,篝火熊熊燃起,烟花在夜空中绚烂绽放,瞬间点亮黑暗,又归于岑寂,带来短暂而强烈的兴奋感。班级合唱环节,我本因不擅歌唱而退居一旁,却被几位“好哥们”半开玩笑半认真地“架”上了舞台。而这一幕恰好被在校电视台担任职务的同学捕捉到,后来竟成了活动报道里的一个“花絮”,在全校范围内“小火”了一把。

第五日:稻香思源,归去来兮

上午参观袁隆平水稻博物馆,下午坐上高铁,傍晚时分返回深圳。

下午,我们再次踏上高铁,向深圳归去。“复兴号”依旧平稳飞驰,窗外的景物迅速后退。看着电子屏上不断跳动的时速数字,有时达到了306公里/小时,心中再次涌起对国家科技发展的自豪感。三个小时的旅程,似乎比来时更快,或许是因为心中已装满了五日的见闻与感悟,我一路上在 Obsidian 整理旅途中所记的笔记,希冀整理成一片博文,发布到我的网站,以作纪念。

返回时列车停站较少,因此三个小时就到了北站。在北站附近就地解散,研学旅行圆满结束。

结语:于行走中思索,在实践中成长

这五日,由南到北,思绪云骞。从深圳的现代都市,到长沙的古今交融;从马王堆的汉墓幽光,到岳麓书院的千年文脉;从伟人故里的红色印记,到袁隆平稻博馆的金色希望;从都市的繁华喧嚣,到乡村的质朴宁静——我们穿梭于不同的时空坐标,亲历了历史与现实的对话,感受了传统与现代的张力。

湖南,这片被称作“惟楚有材,于斯为盛”的土地,向我们展示了它丰富的层次。它有沉淀千年的文化底蕴,也有敢为人先、经世致用的务实精神;它孕育了改天换地的革命豪情,也滋养着“一粒米”造福世界的朴素理想。我曾在太平老街的商业化浪潮中感到些许失落,思考着文化传承与现实发展的平衡点;也曾在岳麓书院的古碑前,体会到超越功利、追求“道理最大”的纯粹;更在韶山的红土地上,理解了理想信念如何能支撑个体乃至民族穿越艰难险阻。

张孝祥的“蝉蜕尘埃外,蝶梦水云乡”,曾是我对这趟旅程的朦胧向往。如今归来,我更深地理解了其中的意蕴。“蝉蜕”或许象征着我们这些少年人,正需要通过行走与观察,褪去认知上的稚嫩与偏见,如同蝉蜕去旧壳;而“蝶梦”,则是在这片充满生机与故事的“水云乡”里,我们开始孕育的、关于未来、关于责任、关于如何让这片土地更加美好的梦想。

在此次研学活动中,我们学到了文化、学到了历史、学到了传承。今朝,正值盛世繁华,置身于“百年未有之大变局”的壮阔时代洪流,我们幸运地拥有了前所未有的广阔视野,得以屹立于历史的巅峰,眺望那遥不可及的璀璨未来。民族复兴的壮丽画卷,在眼前缓缓铺展,既振奋人心,又催人奋进。

因此,作为新知识的集大成者、新思想的探索者、新时代的弄潮儿,我们的肩上自然而然地承载起了一份沉甸甸的神圣使命。“多少事,从来急;天地转,光阴迫。”作为国家之未来、民族之希望所在,我们深知责任之重大,使命之光荣。我们誓将以中国独有的智慧之光芒、创新之方案、坚定之行动,去勾勒并塑造一个更加美好的世界的明天,让中国声音响彻全球,让世界因我们青年一代而更加精彩!